寒地水域渔业资源调查与评估创新团队在“土地利用变化驱动河流水生群落共现与多维度多样性组装”研究方面取得新进展。相关成果“Patterns and drivers of aquatic biota co-occurrence networks under large-scale intensive agriculture in Northeastern China”、“Strong land-use change gradients drive consistent patterns in the three-dimensional β diversity of fish in temperate rivers of northeastern China” 和 “Spatiotemporal characteristics of macroinvertebrate functional feeding groups and biological assessment of water quality in the Hulan River Basin”分别发表于JCR 1区期刊《Ecological Indicators》《Biological Conservation》和《Global Ecology and Conservation》。

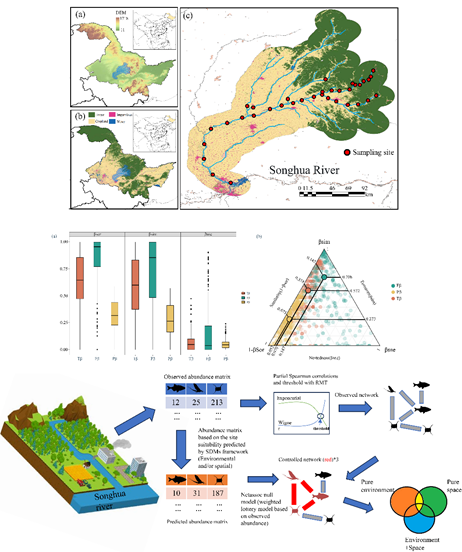

在过去几十年里,东北地区的松嫩平原和三江平原经历了从湿地、森林向农田的广泛转变。在这种不断升级的人类活动压力下,河流生态系统正面临前所未有的生物多样性下降问题。农业扩张与城市化等土地利用变化,已成为淡水生物群落重组的主要驱动力。通过采用矩阵多元线性回归模型(MRM)、广义相异性模型(GDM)以及基于物种分布模型(SDM)的零模型方法,对松花江重要支流——呼兰河的鱼类群落多维度多样性格局以及水生物种共现的形成机制进行了系统研究。结果表明,强烈土地利用变化梯度所产生的环境过滤作用,压倒性地塑造了鱼类群落中以周转为主导的β多样性模式及水生物种共现格局,其影响远超过扩散限制和生物相互作用。同时,土地利用类型对底栖动物功能摄食类群的组成与分布影响较大,上游水域的生境稳定性明显高于受人类活动干扰较大的中、下游水域。林地向农田的转变梯度成为解释群落组成及网络模块化结构的主要因素。本研究强调,保护行动应紧密结合环境过滤机制,针对土地利用方式制定管理策略(如恢复河岸林地、限制耕地扩张),将更有效地缓解环境过滤效应并增强生态网络韧性,从而为河流生态系统的生境修复提供重要参考。

研究得到农业财政专项、中央级公益性科研院所基本科研业务费专项等项目资助。